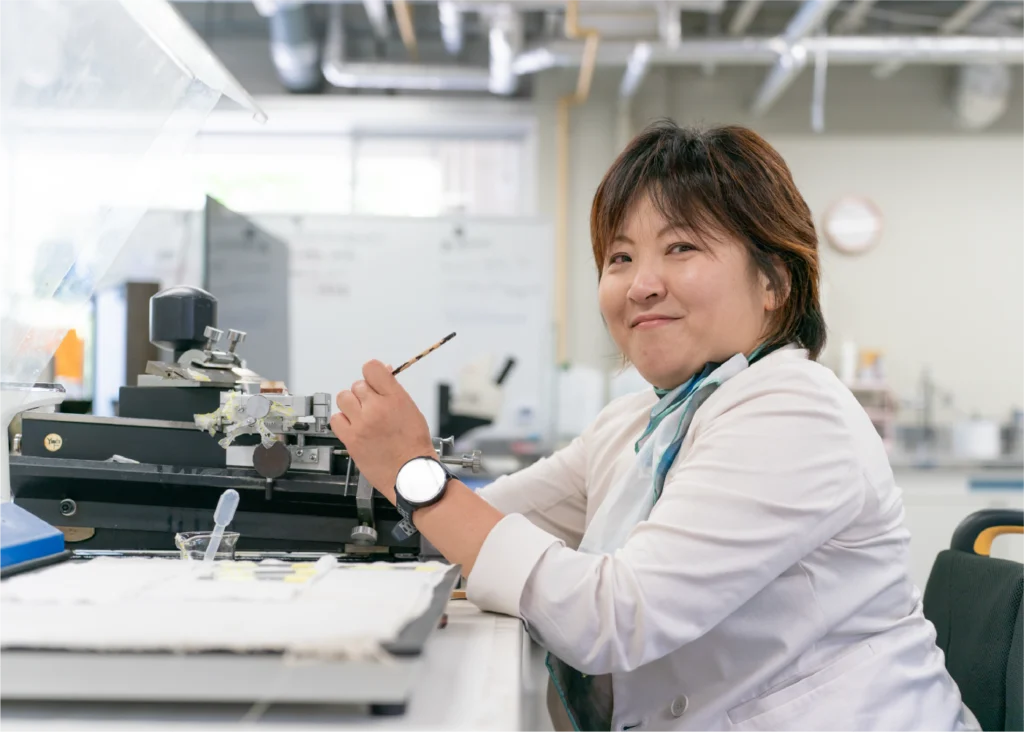

作業療法士 永田 裕美さん

農学研究科 修士課程

応用生物・希少糖科学専攻 (環境生物科学コース)

2023年度 修了

まずは、お仕事についてお聞きしてもよろしいでしょうか?

私の職業は作業療法士という医療従事者です。作業療法士の仕事は、障がいがある方々、あるいは障がいが予測される方々にリハビリテーションを提供することです。臨床では、精神科作業療法士として運動器リハビリテーションを行っていました。さらに、現在はさぬき市にある日本ドルフィンセンターで、動物と人との触れ合いを通じて障がいのある子どもや成人の方々をサポートしています。このような活動を動物介在活動といいます。この仕事をしている中で、動物と人の福祉について課題があると考え、大学院に進学することを決意しました。今は研究生としてそのテーマを掘り下げています。

いつから大学院進学を考え始めたのでしょうか?

大学院進学を考え始めたのは、かなり前になります。今から14年ほど前、東日本大震災があった年ですね。もともとは香川県出身で、震災後に県外から戻り、作業療法士を目指して専門学校に入学しました。その時、解剖学の授業に非常に魅了され、研究者になりたいという気持ちが芽生えました。それがきっかけで大学院への進学を意識するようになったんです。特に動物介在活動を通じて解決したい疑問があったので、その道を選びました。

解剖学に魅力を感じられたということですが、具体的に大学院進学を決めたタイミングはいつだったのでしょう?

実際に大学院に進む決心をしたのは、いろいろな事情が重なったからです。進学を決めた理由は、解剖学を教えてくださった松本先生が香川大学にいらっしゃったことが大きいです。それ以外の選択肢は考えず、松本先生のもとで学びたかったんです。また、私が携わっている動物介在活動において、人と動物の関係や動物福祉に関する倫理的な課題に悩んでいたことも一因です。動物介在活動は、畜産学の一部ですので、これらを深く学びたいと思ったのが大学院進学の決め手でした。

松本先生がいらっしゃったから香川大学に進学を決めたというのは、非常に明確な理由ですね。それでは、香川大学に決めた後の具体的な準備についてお話しいただけますか?

大学院進学を決める前に、まずは作業療法士としての資格を取得するために努力しました。私は短大卒で、大学の学位(学士)を持っていなかったので、放送大学に通いながら病院勤務をしていました。その後、仕事に生かせる学修と資格取得のため、他大学に編入学し、仕事と学びを両立させながら大学院進学を目指しました。しかし、大学院入学直前に交通事故に遭い、車いす生活になってしまいました。それでも、家族や医療スタッフの支えを受けながら、なんとか入学試験に挑んだという経緯があります。ですので、入学するまでにはさまざまな困難がありましたが、それを乗り越えたことが今の自分にとって大きな励みになっています。

それは本当に大変な経験でしたね。様々な困難を乗り越え、無事に進学できたことに大きな意味があると思います。

それでは、次に進学後の研究内容についてお聞かせいただけますか?

大学院での研究内容は、主に「動物福祉」に関連するものです。研究の中で特に注力しているのは、昆虫を飼料として利用する研究です。これは、動物飼料や昆虫食に関連するテーマで、特に昆虫飼料に焦点を当てています。動物福祉と昆虫福祉をどのように実現するかという課題に取り組んでいます。例えば、昆虫を飼料として使用する際の倫理的な側面や、安全性、環境への影響などを考慮しながら、持続可能な解決策を模索しています。この研究は、農林水産省との共同で行った昆虫生産のガイドライン作成に関わった経験にもつながっています。

昆虫飼料の研究が進められているのですね。それは非常に新しい視点で、未来に向けた重要な研究だと思います。

では、大学院で学んだことや研究の魅力について、どのように感じていますか?

大学院で学んだことは、机上のみでなく実践を通し社会の一員として体感を伴う幅広い学びと気づきでした。特に、昆虫生産や動物福祉に関する問題に対して、俯瞰し科学的なアプローチを通じて解決策を見出していくことの重要性を感じています。学問としての魅力は、常に新しいことを学び創出する点です。修士課程では3年間の間に多くを吸収し、研究を進める過程で国際的な協力や協調性も学びました。このような環境で自身の体験を通し学ぶことで、社会を変える力と学問を自ら刷新できる研究に魅力を感じています。

あなたの最近の成果について教えていただけますか?

はい、最近非常に光栄なことに、「令和5年度第2回香川大学大学院生に対する学術研究活動表彰」を頂戴しました。この受賞は、香川大学、チェンマイ大学、国立嘉義大学の三大学で行った合同シンポジウムでの発表や、スペインで開催された国際学会「One Welfare学会」で行った発表が評価された結果です。特に、その中で私は4報の研究を発表し、その成果がこの受賞に繋がったと思います。

なるほど、その学会で発表した内容について少し詳しくお話しいただけますか?

はい、学会では「One Welfare国際学会」で発表した2報が非常に注目されました。スペインという国際的な舞台で、異なる文化背景を持つ研究者たちと議論し、博物館活動を通した発表内容が高く評価され、知見を深めることができたのは貴重な経験でした。香川大学、チェンマイ大学、嘉義大学の合同シンポジウムでは、他の大学の学生や研究者と共に発表を行い、より広い視野を持つことができました。ヨーロッパとアジアの研究者との交流、そしてこれらの発表が評価され、表彰に繋がったことは非常に嬉しく思います。

そのような成果を上げるためには、どのような準備や努力が必要だったのでしょうか?

やはり、日々の研究活動の積み重ねが大切だと思います。具体的には、海外の研究者との交流を積極的に行い、自分の研究を他の視点からも見直すことを心がけてきました。また、学会発表前には何度も練習を重ね、発表内容を洗練させました。その結果、学会では多くのフィードバックを得ることができ、それが自分の糧となっています。

その経験が「令和5年度第2回香川大学大学院生に対する学術研究活動表彰」に繋がったわけですね。受賞したことに対して、どのように感じていますか?

大変嬉しいです。特に、他の研究者や学生の前で自分の研究を発表することが評価され、その成果が認められたことは自信に繋がります。これからも、今回の経験を糧にして、更に研究を深めていきたいと思っています。そして、このような経験を動画で見ている方々にも伝えたいと思っており、私の経験が少しでも目標や励みになれば嬉しいです。

今後の目標についてお聞かせください。

今後も国際的な学会で積極的に発表を行い、研究の幅を広げていきたいと思います。そして、研究成果を実際の社会問題に役立てる形で発展させていきたいです。さらに、多くの人々に私の研究内容を伝え、共に考える機会を作っていけたらと考えています。

注釈

「令和5年度第2回香川大学大学院生に対する学術研究活動表彰」受賞

スペイン開催国際学会「One Welfare学会」2報発表

三大学は、2報でした。

素晴らしいですね。それでは最後に、この大学院を検討している方々に向けて一言お願いします。

大学院進学を考えている方には、まず自分が何を学びたいのか、どのような問題に取り組みたいのかをしっかりと考えることが大切だと思います。香川大学は、研究者としての基盤を築くのに最適な環境が整っている場所です。困難に直面することもあるかもしれませんが、その分、学びや成長のチャンスもたくさんあります。自分のペースで学び続けることができるので、迷っている方にはぜひ挑戦してほしいと思います。